L'eau est un élément vital. A l'heure où les chercheurs

sont déjà sur la piste de l'eau artificielle, dans les

campagnes environnantes, la rivière le Tilleul, les ruisseaux

de la Haie portée et des Fortinières, coulent encore.

Qu'elle soit source de conflits ou de retrouvailles, qu'elle soit un

objet de recherche ou de détente, qu'elle soit associée

au travail ou aux loisirs, l'eau, comme les autres éléments

de notre planète, est indispensable.

- le Pont de St Morice nous permet

de considérer l'eau-frontière et la rivière comme

le lieu de vie de tout un village

- les Sources de St URSIN parlent

des effets thérapeutiques d'une eau aux vertus légendaires

- L'Etang de CADIN, lui, laisse apprécier

la sérénité d'un lieu sauvage en apparence mais

géré en réalité avec discernement par

la main de l'homme.

- le Lavoir suggére la vie, les échanges

et les chansons des laveuses et autres lavandières.

- Les Puits

- Le Captage de la TOUCHEFOUILLERE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PONT

DE SAINT MORICE : fragments de vie d'un village d'eau

A l'endroit du pont, il y avait autrefois un gué par où

les hommes passaient, eux et leurs animaux. Parfois, l'eau touchait

le ventre des chevaux et ils n'appréciaient pas beaucoup, même

si la rivière leur servait d'abreuvoir puisqu'il n'y avait pas

d'eau dans les étables. Plus tard, il y eut un pont en pierre

de granit taillé dans les carrières d'Orgères la

Roche. Ce n'est que dans les années 50, que la DDE remplaça

ce pont par celui qui existe actuellement, en se servant toutefois des

pierres de granit pour les remblais. C'est en 1955 que l'eau est arrivée

directement dans les maisons, avec un simple robinet pour quelques années

encore. La même année la bouche à incendie fut installée.

Avant cette cate, le village de St Morice qui compta jusqu'à

une quinzaine de foyers, s'alimentait en eau a la rivière, le

Tilleul, ou dans les puits que les habitants avaient fait construire

à l'aide des sourciers, plus nombreux à cette époque.

Les trois puits, allant puiser l'eau à cinq ou six mètres

de profondeur, servaient à tous. On ne se posait pas la question

de savoir à qui appartenait l'eau ; tout le monde en avait besoin.

Les habitants la buvaient, personne n'analysait cette eau qui était

plus saine qu'aujourd'hui. On trouvait également un lavoir à

la rivière où les femmes allaient « taper »

le linge, même l'hiver, pourtant plus rigoureux qu'aujourd'hui.

Mais les gens allaient aussi laver leur linge au captage de St Ursin,

où l'eau était plus chaude.

Si la rivière était un lieu de rencontre et de travail,

c'était aussi le terrain de jeu favori des enfants du village.

Il n'y a que quelques décennies de cela, elle regorgeait d'anguilles

qui remontait les rivières depuis l'océan Atlantique,

de brochets, de gardons, de truites et d'écrevisses. Il arrivait

parfois que la mère de famille se demande : « Qu'est-ce

que je vais faire à midi ? ». Il n'était pas rare

alors que les enfants descendent à la rivière et reviennent

avec sept ou huit truites. D'autres fois, c'était un genre de

merlu qui séchait au coin de la cheminée pour être

prêt le vendredi. Même dans les fossés, l'hiver,

on pouvait trouver des écrevisses ou des petits vairons.

Les enfants attrapaient les anguilles avec du sable. Ils attrapaient

les poissons à la main grâce aux pierres qu'il y avait

dans le fond. « On était tous malins pour ça »,

raconte l'un d'eux. Avant Noël, les truites, elles aussi, remontaient

le circuit des rivières. « On ne les prenait pas parce

qu'elles étaient amères, à cause qu'elles frayaient

». Les écrevisses, elles, nécessitaient parfois

une technique plus élaborée : il fallait mettre un lapin

crevé dans une balance. Ça attirait les écrevisses,

ou bien, c'était un poisson sur lequel on mettait un peu d'essence

de térébenthine (autorisée).

En tous les cas, « les gens se contentaient, ils en prenaient

comme ça, pour leur consommation personnelle , pas pour en faire

le commerce ».

La pollution, les aléas du climat et l'introduction d'autres

espèces ont eu peu à peu raison de cette faune. Ainsi

en 1976, on repêcha plein de truites mortes asphyxiées

comme, dans une moindre mesure, durant l'été 2003. Les

truites d'élevage, elles, ont la réputation d'éliminer

les jeunes truitelles sauvages.

LES

SOURCES DE SAINT URSIN : une source providentielle

Un lieu religieux jusqu'en 1790

Au début du XIVème siècle, Guillaume de Doucelle,

exécuteur testamentaire de Guy VIII de Laval en 1295, souhaitait

fonder un prieuré à Saint-Ursin.

En 1434, le prieuré reçut des lettres de sauvegarde des

Anglais. Il subit le pillage des hugenots qui enlevèrent le prieur,

Jacques Dupont. Cependant l'établissement était encore

prospère au XVIème siècle et pendant la première

moitié du XVIIème. En 1510, à la suite de donations,

héritages et achats, il recouvrait une superficie de 90 ha, laquelle

atteindra 120 ha un siècle plus tard. Malgré la «

suppression de droit », M.Léchevin conserva son titre de

prieur jusqu'en 1790.

La chapelle, d'après les restes de ses fondations, pouvait présenter

une forme de 26 m de long sur 8 m de large.

Une eau bénéfique

« Le lieu-dit St Ursin porte le même nom que le ruisseau

qui y paresse avant d'aller grossir la Gourbe. dans le département

de l'Orne (...). En effet, avant sa captation par Bagnoles-de-1'Orne,

cette eau sortait de terre à une température d'environ

14°6. On venait à jeun y plonger la chemise des nouveaux-nés,

celle des enfants atteints de convulsions ou de maladie de peau ou tout

simplement le linge de corps personnel pour se préserver des

maladies ».

Et une eau source de conflit

« La source de St Ursin fut l'objet d'une demande en expropriation

par la cité thermale de Bagnoles-de-l'Orne.

Voir plaque sur pilier de l'hotel "le Nouvel Hotel" de Bagnoles Chateau

VOIR la suite

(Source : La Mayenne De village en village de Gilbert Chaussis (Siloë

Editeur))

L' ETANG

DE CADIN

De l'étang de Cadiou, une force motrice...

L'étang s'appelait, au début du XVIIIème siècle,

l'étang de CADIOU. Il servait à alimenter un moulin qui

se trouvait en aval de l'étang, moulin muni de deux ou trois

roues. Une réserve permettait déjà d'alimenter

le moulin en eau de manière suffisante lorsque le meunier le

redémarrait après une nuit de sommeil ou après,

le dimanche. Pour le remettre en route, le débit devait être

en effet suffisamment puissant pour actionner les deux roues. L'eau

chutait ensuite de quatre mètres. Le débit pouvait, et

peut toujours, être réglé selon l'ouverture et la

largeur des vannes. Les eaux supérieures ont plus de débit

que les eaux inférieures. A l'intérieur du moulin, les

masselottes, des poids en bronze enfilés sur une tige fixée

aux essieux indiquaient, dès que leur rotation atteignait une

certaine hauteur, qu'il fallait ralentir le débit. Dans ce cas,

le meunier allait au « moine » remettre une ou plusieurs

des planches qui servaient à barrer le passage de l'eau. Le «

moine » de l'étang de Cadin comporte plusieurs rangées

de deux planches séparées par du sable ou de la glaise

pour garantir une meilleure étanchéïté. Un

bief part également du moulin pour alimenter des forges autrefois

situées plus en aval.

...A l'étang de Cadin, un milieu vivant

Cet étang de quatre hectares nécessite, comme tout plan

d'eau, un entretien régulier. Celui-ci est « vidangé

» tous les deux ans. Cela lui permet de se ré-oxygéner,

permettant ainsi aux plantes et aux poissons et autres animaux de mieux

se développer. Cette oxygénation se fait également

par la lumière du soleil ou, la nuit, par le vent. Carpes, tanches

et gardons constituent l'essentiel des espèces de poissons présentes

dans cette eau dite de première catégorie. Les herbiers

ont été remplacés par les algues vertes dont la

présence est favorisée par le nitrate. Les canards, les

poules d'eau, les hérons et les cormorans fréquentent

paisiblement cet espace naturel. Leur faible poids leur permet en effet

de pouvoir s'abriter dans les dangereuses tourbières qui entourent

le plan d'eau.

Des réservoirs et une pêcherie sont les dernières

installations réalisées.

DE LA BUEE AU

LAVOIR

Jusqu'à la fin des années 1970, les jeunes filles du canton

étaient priées par leurs parents, par leur mère

principalement, d'aller au lavoir car elles avaient leurs « petites

affaires ». Elles commençaient progressivement, avec leurs

parents et à mesure qu'elles avançaient dans la vie, elles

géraient leur lessive toute seule.

Deux ou trois fois par an maximum, on faisait la « buée

», la grande lessive, dont la procédure est en partie expliquée

dans "Le savoir-faire et le savoir-vivre,

Guide pratique de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles

». Librairie Larousse, publié avant la guerre 1914-1918

:

« On appelle lessive la dissolution aqueuse de potasse ou

de soude dans laquelle on fait macérer le linge que l'on veut

blanchir. Anciennement, on faisait la lessive avec des cendres, et ce

procédé est même encore suivi actuellement dans

les campagnes et dans les petites villes de province. Pour lessiver

le linge par cette méthode, on le dispose pièce à

pièce dans un grand cuvier en bois (souvent en sapin ou en peuplier,

dans un bois sans tanin), placé sur un trépied, puis on

le recouvre d'une grosse toile qui déborde tout autour. On met

sur cette toile une quantité de cendres proportionnelles à

la masse de linge que l'on doit lessiver ; puis on enroule tout autour

les bords de la toile, de façon à former une sorte de

bassin dans lequel on verse peu à peu et par intervalle de l'eau

chaude qui s'infiltrant à travers les couches de linge, gagne

la partie inférieure d'où elle s'écoule par un

robinet. On reprend le liquide écoulé, on le chauffe et

on le renverse sur la cendre et ainsi de suite ; c'est ce qu'on appelle

couler la lessive. Il faut employer l'eau à une température

douce, qui permette aux tissus ce se gonfler par degrés, et de

se laisser plus facilement pénétrer. Toute eau qui dissout

bien le savon (comrne l'eau de pluie par exemple) est excellente pour

la lessive ».

Souvent, à partir d'une certaine époque, il y avait un

tuyau de fonte qui reliait le cuvier au chaudron qui, lui, était

placé sur le feu alimenté en permanence. L'eau était

ramenée du chaudron à la cuve grâce à un

vide-buée qui, de fait, est un petit seau fixé au bout

d'un manche. Le sac de cendres pouvait se trouver au fond du baquet

et ce pouvait être aussi du jus de lierre ou du « cristo

» qui était utilisé comme lessive.

La buée pouvait durer quatre ou cinq jours, avec la journée

du prélavage où il fallait tremper le linge dans l'eau

tiède la veille au soir, la journée même de la buée,

le rinçage au lavoir, l'essorage à la main, et, enfin,

le séchage, qui prenait de la place, sur des piquets, les fils

de fer, les haies. C'était une corvée de village. Les

voisins venaient pour aider.

C'est à la phase du rinçage qu'intervenaient les lavoirs.

Les femmes emportaient donc le linge à rincer comme elles pouvaient,

dans les brouettes, ou sur le guidon du vélo. Avec leur «

casseau », ironiquement appelé carosse, composé

d'une planche à l'avant, une au fond et une de chaque côté.

Les laveuses étaient à genoux là-dedans avec de

la paille ou un sac de jute. Elles avaient aussi, bien sur, le battoir,

utilisé pour les linges de grosse toile. Pour les trousseaux,

en faisait des petites lessives.

Comme on n'avait pas de quoi emporter tout le linge d'un seul coup,

on faisait plusieurs allers-retours entre le lavoir et la maison. Les

premiers lavoirs communaux sont arrivés dans les années

1930 mais chaque village avait son lavoir, c'était obligé,

parfois c 'était deux ou trois pierres assez larges posées

sur la berge d'une rivière. Ce qui signifie aussi que les villages

n'étaient jamais très éloignés des points

d'eau.

On imagine bien que dans ce temps-là, le linge, c'était

quelque chose. On pouvait ainsi disposer de quatre ou cinq douzaines

de chemises et trois dizaines de draps, ce qui explique la taille des

armoires. Et pas de n'mporte quel drap ou de n'importe quel vêtement

puisqu'il s'agissait essentiellement de toiles de chanvre. Qu'on pouvait,

après le lavage, repasser avec des fers en fonte, racommoder

ou amidonner pour les grandes occasions : mariages, enterrements, la

Toussaint, Pâques.

Tant de linge à laver avec ces moyens qu'on trouvait des laveuses

professionnelles qui allaient faire les lavages de maison en maison,

de quinze jours en quinze jours ou d'une semaine sur l'autre pour les

grandes familles. Elles se retrouvaient avec les autres aux lavoirs.

C'étaient la brosse et le savon pour les lavages "ordinaires

». Elles mettaient alors beaucoup de savon : du noir pour les

bleus et du blanc ou du rouge pour les blancs,du savon fait avec du

suif, de la graisse de boeuf.

Souvent, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Les laveuses

professionnelles avaient leur place attitrée. Il y en avaient

qui essayaient de se piquer des places. Elles y allaient tous les jours.

C'est ça qui était dur d'être à genoux du

matin au soir. L'hiver, il fallait casser la glace pour laver le linge.

Il fallait leur porter le jus avec une petite "goutte "dedans.

C'était pas toujours marrant. Mais le lavoir c'était aussi

le "petit journal ". Si on voulait avoir des nouvelles du

pays, il fallait venir au lavoir. Et pour se distraire, on poussait

la chansonnette par exemple :

« Josette, elle s'est payée une toilette

De satin, de grand prix

Elle ferait mieux la coquette

De payer ses plaisantes dettes

Et de garnir mieux son logis »

Entre le cuvier et la machine à laver, on trouve la lessiveuse,

dont les premières sont apparues dans les années 1930.

Cet ustensile faisait d'ailleurs parfois un très beau cadeau

pour les jeunes filles.

LES PUITS

Puits de la Godardière

Puits en propriété indivise qui servait à alimenter

un lavoir, qui existe depuis le 19eme siècle. Il s'agissait probablement

d'une fontaine auparavant. Tout le village avait accès au puits,

sans distinction. L'eau du puits servait également à étancher

la soif des bêtes qui venaient paître des les champs à

proximité, même si leur propriétaire n'habitait

pas le village.

Apprenez maintenant et en quelques lignes seulement à forer un

puits !

Les puits sont alimentés soit par des sources souterraines, soit

par des infiltrations venant de la surface du sol que l'on nomme pleurs,

soit par des infiltrations de rivières ou nappes d'eau voisines.

Les puits alimentés par des sources donnent généralement

une eau saine mais quelquefois minéralisée et peu aérée.

Les puits alimentés par des pleurs ou infiltrations sont sujets

à caution ; on doit en faire analyser l'eau.

Les puits creusés à proximité d'une fosse d'aisance,

d'un fumier ou d'un égout quelconque sont dangereux à

cause de la possibilité d'infection de l'eau par les infiltrations

dans le sol.

Les puits ordinaires

Les puits creusés de la main de l'homme avec la bêche,

le pic et la pelle sont construits dans nos campagnes par des puisatiers

ou simplement par les maçons. On leur donne la forme circulaire

ou un peu ovale, afin que la maçonnerie résiste bien à

la poussée des terres. Le creusement se fait avec les outils

usuels des terrassiers, à moins que l'on ne rencontre des bancs

de roches dures qu'il faut réduire par la poudre ou la dynamyte

au moyen de trous de mine percés dans des directions convenables.

Les précautions à prendre contre l'éboulement des

terres sont le plus souvent négligées et c'est à

cela qu'on doit attribuer les accidents qui surviennent au cours de

ces travaux. Il est de toute nécessité d'étayer

les parois du puits, au fur et à mesure de son avancement, par

des boisages correctement faits, c'est-à-dire par des palplanches

étançonnées entre elles au moyen de madriers taillés

à la longueur convenable. Ces boisements doivent être faits

partout dans la traversée des couches de terre. Nous avons vu

en effet des terres argileuses très fortes s'ébouler dans

ces sortes de creusements sous la charge des terres supérieures

et de petites infiltrations d'eau. Les déblais sont retirés

avec un seau ou une benne et un treuil à bras ou à manège.

Les puits tubes ou instantanés

Ces puits se font en enfonçant un tube en fer, muni à

son extrémité inférieure d'une pointe aciérée

percée de trous, dans un sol facilement pénétrable,

au moyen d'un mouton.

L'enfoncement du tube de 3 à 8 mètres de longueur jusqu'à

la rencontre de la nappe d'eau, ne demande souvent que quelques heures

et certains de ces tubages pratiqués dans des eaux abondantes

sont susceptibles d'un débit régulier de plusieurs mètres

à l'heure.

Les puits instantanés peuvent être installés, de

préférence aux puits creusés ordinaires, partout

où la nappe d'eau se trouve à moins de 8 mètres

de profondeur. Il peut être fait avec certitude de succès

dans tous les vallons sur le bord des rivières, et partout où

on trouve des puits alimentés par une nappe d'eau souterraine

circulant dans les graviers, à une faible distance du sol.

Le premier soin à prendre est de s'enquérir si possible

de la profondeur à laquelle on trouvera l'eau, en se basant sur

les puits les plus voisins. On évite ainsi les tâtonnements

et l'on sait d'avance la longueur du tube à enfoncer.

Extrait de L'eau à la campagne de René Champly, Librairie

des sciences pratiques des Forges, 1934

LE

CAPTAGE DE LA TOUCHEFOUILLERE

Le captage de la Touchefouillère, comment ça

marche ?

L'eau, il faut aller la chercher en profondeur pour la trouver en quantité

suffisante pour alimenter une commune. C'est le rôle d'un captage

comme celui de la Touchefouillère, réalisé en 1978.

C'est l'unique point d'approvisionnement en eau pour la commune de Lignières.

Mais le premier captage de la commune était situé aux

Noës (nord-est du territoire communal) et permettait d'alimenter

gravitairement le réseau. Sa faible productivité en période

d'étiage est responsable de la pénurie d'eau qu'a connu

la commune en 1976. Suite à cette sécheresse, la DDAF

a mené à la demande de la commune une campagne de recherche

en eau. J .C Prat, hydréologue départemental à

l'époque a focalisé les recherches sur les secteurs de

la commune a priori les plus intéressants ; à savoir là

où il était fort probable que les terrains soient fracturés

et que le bassin d'alimentation soit suffisamment large. Cette campagne

a fourni d'importantes informations quand à la géologie

de la Touchefouillère qui constituait avec la zone de l'étang

de Cadin et la zone de « Beauvais », l'un des trois sites

prospectés.

La méthode géophysique utilisée était la

prospection électrique, laquelle est basée sur l'aptitude

des terrains selon leur nature (grès ou schistes), leur structure

(compacte ou fracturée) et éventuellement les fluides

qu'ils contiennent à laisser passer les courants électriques

ou à indiquer leurs résistivités. Elle consiste

a injecter un courant continu dans deux électrodes plantées

dans le sol et à mesurer la différence de potentiel entre

deux autres électrodes.

Deux profils de résistivités orientés NW - SE ont

été réalisés entre le hameau de la Touchefouillère

et la route départementale ; deux sondages électriques,

orientés perpendiculairement aux profils les ont complétés.

|

Cette prospection électrique réalisée, on a procédé

à un forage de reconnaissance et à un forage d'essai avant

de réaliser le forage d'exploitation. Le premier forage a atteint

au dessous de 40 mètres de profondeur des terrains argileux.

L'eau est apparue dès quatre mètres de profondeur et le

débit a augmenté de façon régulière

entre 13 et 46 mètres. Le débit obtenu en fin de foration

était de 25 mètres cubes / heure, ce qui laissait espérer

une capacité de production.

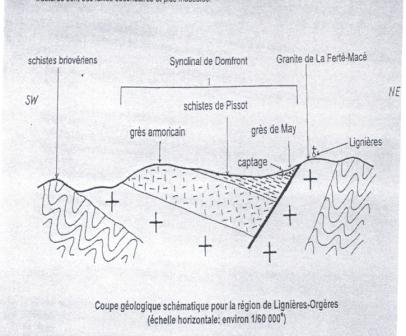

Ce forage est implanté dans des grès datant de l'ère

primaire appelés grès de May et au droit, à la

verticale d'une faille et à proximité de deux écrans

hydrauliques. Ces grès reposent eux-mêmes sur des schistes.

Un tel site est favorable à l'émergence de sources.

|

Le captage produit un peu moins de 200 mètres cubes par jour

d'une eau de bonne qualité et pour laquelle la teneur en nitrate

évolue entre 20 et 25 mg/ litre. Le maximum autorisé étant

de 50 mg / litre

La nappe captée à la Touchefouillère constitue

une ressource dont le stock évolue en permanence en fonction

de l'exploitation du captage et du drainage des eaux atmosphériques.

Le volume d'eau qui transitait annuellement et en moyenne était

alors égal à 70000 mètres cubes. En fonction des

calculs effectués, l'eau exploitée quotidiennement ne

devait pas dépasser les 300 mètres cubes pour 20 heures

de pompage.

L'eau se situe à 48 mètres en dessous de la margelle et

sa profondeur est elle-même de plus de six mètres. L'aire

d'alimentation du captage est présumée s'étendre

essentiellement vers le nord et peu vers l'est. Une faille se situe

entre le captage et le hameau de la Touchefouillère. C'est pourquoi

le puits situé au centre de la Touchefouillère n'est jamais

influencé par l'exploitation du captage alors que celui à

l'Est de la Vannerie l'est.

Voici donc, rapidement résumée la manière dont

s'est réalisée ce forage et les caractéristiques

du sous-sol qui l'entoure.