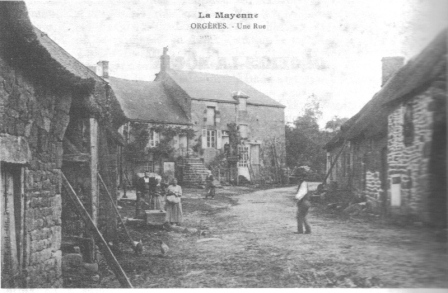

Extrait du livre de Gilbert CHAUSSIS - La Mayenne de village

en village

A 77 km de Laval, 47 km de Mayenne et 17 km de Couptrain, son chef-lieu

de canton, voici Orgères-la-roche, une paisible et minuscule

localité, composée, selon Davelu, « de 12 à

15 maisons », qui s'est associée à la commune voisine

de Lignières-la-Doucelle. Elle appartient au parc naturel régional

Normandie-Maine.

Orgères-la-Roche vit à l'ombre de son humble église

dédiée à Notre Dame et entourée de son cimetière.

Ce sanctuaire possède une tour-clocher carrée à

toit en bâtière qui a été datée du

millésime 1458 et signée Ambroise Desnos, une particularité

rare pour ce genre d'édifice. Il présente 2 chapelles

(XVIe ou XVIIe) ouvrant sur le chœur, des arcades romanes de granit

et une charpente apparente qui abrite 3 retables en bois (XVIIIe) et,

au maître-autel, une statue d'origine. Dans le cimetière,

une vieille croix se dresse sur un piédestal qui conserve une

inscription commémorative « avec exhortation à la

prière pour les morts ».

Mentionné sous le nom de « Capelîa as Orgerens »

en 1243, « Ecclesia de Orgeriis » au XIVe siècle,

« Notre-Dame d'Orgères » en 1560, Orgères

aurait emprunté son nom au latin « terre semée d'orge

», la Roche étant le nom de cet entassement considérable

de blocs, une curiosité naturelle que l'on découvre en

bordure du sentier pédestre G.R. 22 et de la route D. 292 qui

relie Lignières à La Ferté-Macé. On y a

recensé 505 habitants en 1726, 621 en 1803, 505 en 1861 et 362

en 1900.

|

Le territoire d'Orgères recouvre une superficie d'environ 605

ha. Il présente un relief assez accidenté qui donne naissance

à plusieurs sous-affluents de la Mayenne ; les altitudes y culminent

à 333, 325 et 273 m. Situé à l'extrême limite

nord-est de notre département, il est, avec le territoire de

Lignières, enclavé sur 3 côtés dans le département

de l'Orne et dans la Normandie, le 4eme côté l'isolant

physiquement et humainement de la Mayenne par la forêt de la Monnaie.

En 1696, Miromesnil signalait que les deux tiers de la paroisse étaient

en terres cultivables réparties entre 6 métairies et 20

bordages. On produisait alors du seigle, de l'avoine et du sarrasin.

Les habitants — qui jouissaient du droit d'usage dans les landes

de la Motte — se plaignaient, en 1789, car, à cette époque,

le nouveau propriétaire de ces landes avait décidé

d'en planter une partie en bois. Dans leur cahier de doléances,

ils ajoutaient : « Cette paroisse qui ne contient qu' une lieue

et demie de tour, est la plus malheureuse de toute l'élection

du Mans. Depuis trente ans qu'elle a commencé à dépérir,

elle est enfin arrivée au comble de sa ruine. La moitié

consiste en rochers, broussailles et bruyères ; le restant ne

produit pas de quoi sustancer la paroisse plus du quart de l'année

et beaucoup sont obligés d'aller er Beauce, à Paris, à

Versailles, afin de gagner quelque chose pour payer les impôts.

» De nos jours, les agriculteurs se consacrent à la polyculture

et à l'élevage des bovins et des porcins.

La seigneurie d'Orgères a été unie à une

date très lointaine, à la Motte-Fouquet (Orne) qui appartenait

à la seigneurie de Saint-Simon de Courtomer érigée

en marquisat au début du XVIIIe siècle. Chevalier de l'ordre

du roi et gentilhomme ordinaire de sa cour, Claude de Sansay en fut

le possesseur avant 1577. Pierre de Saint-Rémy lui succéda

en 1627 et Anne Bidon fut titrée de dame de la Motte et d'Orgères

en 1669. La seigneurie d'Orgères échut ensuite au marquis

de Cosse de Saint-Rémy lors de la succession de Françoise

de Saint-Rémy qui décéda en 1719. Le 4 août

1772 le marquis de Saint-Simon vendait en cour du Châtelet et

pour 80 000 livres, le domaine de la Motte-Fouquet et une métairie

sise à Orgères » à David Faulcon, marquis

de la Falconniere officier supérieur des chevaux-legers à

qui les émeutiers brûlèrent les pieds dans son lit

», en juillet 1789. De son histoire, Orgères a conservé

quelques dates. En 1418, Henri V d' Angleterre lui donnait des lettres

de sauvegarde. Venant de la Ferté-Macé, une troupe de

trois mille Anglais, commandée par le frère du général

Norris, s' arreta dans le bourg le 14 février 1593. En 1633,

ce fut la peste qui sévit dans la région. Quant à

l'hiver 1788-1789, il fit périr le bétail et éclater

les fûts et les barriques dans les caves. En 1793, la commune

assista au saccage de son église par les révolutionnaires

de Lassay.

SOURCES PRINCIPALES :

Abbé Angot : Sites et monuments de la Mayenne.

Abbé Angot : Dictionnaire historique, topographique et biographique

de la Mayenne.

Abbé Angot : Epigraphie de la Mayenne.

Archives Ouest-France.

Abbé A. Durand : Le prieuré de Saint-Ursin.

Gérard Leclerc : 1900-1925 : Vingt-cinq ans d'actualité

mayennaire à travers la carte postale.

A. Ledru : Répertoire des monuments et objets anciens de la Sarthe

et de la Mayenne.

Pré-en-Pail : Plaquette éditée par le S.I. de Pré-en-Pail