ORGERES

|

MCI. —L'église, dont le chœur est roman, fut dotée

au xve siècle d'une tour accolée à la façade

ouest et qui, circonstance bien rare pour cette époque, porte

gravés en grands caractères gothiques le nom de l'ouvrier

et la date. Cette inscription se lit sur deux côtés d'une

pierre d'écoinçon, à l'angle sud-ouest, à

la hauteur de quatre environ.

Le nom qui figure ici, fréquemment porté encore dans le

pays au XVIIIe siècle, n'est point celui d'un curé, car

on n'aurait pas manqué de faire mention de sa qualité

par l'initiale de Messire et par la lettre P = prêtre. Ambroise

Denos ou Desnos est l'architecte de ce travail, bien exécuté,

en granit du pays, d'une certaine hardiesse d'élévation,

solide, mais sans aucun ornement. On ne saurait dire si le travail de

gravure a été fait avant ou après la pose de l'écoinçon.

Mais il n'est pas douteux que le millésime 1458 en chiffres arabes,

gravé en creux sur un fort moellon, ne soit une lecture fautive,

relativement moderne, des caractères assez peu lisibles de la

première date.

|

MCII. — Le piédestal de la croix du cimetière a

une inscription commémorative, avec exhortation à la prière

pour les morts.

La croix a été faite et gravée par celui qui fit

le calvaire avec inscription du bourg de la Pallu et qui grava la première

pierre de l'église de Lignières, s'il n'en fut pas même

l'architecte. Ce nom reste toujours à trouver. Pierre Lemunnier

ou plutôt Lemeusnier est connu ; marchand tanneur à la

Motte-Fouquet, il fit de nombreuses acquisitions à Orgères

et donna en 1722 à Etienne Lemeusnier, son fils, un titre sacerdotal

sur immeubles au même lieu. François-Pierre Lemeusnier

était vicaire à Orgères en 1758.

|

MCIII. — Sur la route de Lignières est une petite chapelle

dite de Guimbert ou de Notre-Dame-de-Grâces. Au linteau de la

porte sont gravés le nom du fondateur, la date et le vocable

de la chapelle.

Malgré l'inscription de 1711, postérieure comme on voit

de quatre-vingts ans à la fondation, le vocable a été

constamment Notre-Dame-de-Grâces. Noël Hubert, curé

de Saint-Thomas-de-Gourceriers, permuta au mois d'avril 1622 avec François

Huron, curé d'Orgères; par testament du 10 janvier 1650,

il dota la chapelle qu'il avait construite en 1639 d'une rente de 30#,

à charge de deux messes par mois. Une procession et une assemblée

eurent lieu autour de la chapelle jusqu'en 1831. Celui et celle qui

acceptaient les deux plus gros cierges étaient roi et reine,

tenaient la tête de la procession et devaient, l'année

suivante, rendre un cierge de même grosseur.

LIGNIERES

|

DCCCXCIX. - - Lignières a la seule église reconstruite

toute d'une pièce au XVIIIe siècle qui existe dans le

département. Une tour ayant été bâtie à

la façade en 1898, on a retrouvé dans les fondations la

première pierre de l'église construite en 1712.

Le curé qui bâtit cette vaste église à ses

frais, Abel Mandoux, était un ancien missionnaire du Canada auquel

son successeur a consacré une note élogieuse et méritée

dans les Registres paroissiaux : « Me Abel Mandoux, originaire

de la paroisse de « Recueil, au-delà du Mans, curé

de Lignières, étoit entré dans la maison des Missions

Étrangères, à Paris ; ensuite il passa dans le

Canada en qualité de missionnaire pour prêcher la foy aux

sauvages et aux infidèles, et il fut curé dix ans de la

« petite ville des Trois-Rivières ; ensuite il s'en fut

à 400 lieues plus haut, dans l'Accadie, sur le même continent,

et y fut cinq ans, passant là son temps toujours dans «

l'exercice des fonctions apostoliques. Un traité de paix par

lequel Louis XIV céda « l'Accadie aux Anglois, fit revenir

M. Mandoux en France. Son mérite et sa piété lui

« firent donner, à son retour dans son pays, la cure de

Lignières par Mgr de Tressan, « alors évoque du

Mans, 1707. »

Le graveur de la pierre, qui est probablement l'entrepreneur ou architecte

de l'église, a également élevé les deux

calvaires de La Pallu en 1702 et d'Orgéres en 1705. Son nom reste

encore à découvrir, mais il était certainement

du pays.

On a relevé du pavage de l'église et mis à paver

la seconde sacristie plusieurs pierres tombales en granit bien conservées.

Toutes sont postérieures à la construction de l'église

actuelle.

|

DCCCC. — La première contient une épitaphe rédigée

pour une épouse enlevée par une mort prématurée

et cruelle. Dans une forme très simple, elle exprime autant de

religion que de douleur sincère.

La dureté du granit s'est vraiment prêtée dans cette

circonstance à l'expression de nobles sentiments. Le D. O. M.

en tête de la dalle funéraire, le que Dieu absolve

intercalé dans l'épitaphe par l'époux si éprouvé

témoignent de sa foi, et c'est pour rendre ses regrets plus vifs

qu'il note le jour et l'heure de sa perte, l'âge par ans, mois

et jours de celle qu'il pleure. L'enfant, né le 7 décembre,

avait été baptisé à la maison en danger

de mort et présenté en outre à l'église

le même jour. Ces époux demeuraient à la Tripelière,

lieu qui avait été si cruellement visité par l'épidémie

en 1637 qu'on enterrait dans les jardins du village.

|

DCCCCI. — Une grande dalle, dont toute l'inscription est en bordure,

sauf la date, est en partie cachée et le nom de la défunte

est coupé, mais je puis le compléter grâce à

l'acte d'émancipation de Jacques et Françoise Ernult,

enfants de Nicolas Ernult, sieur des Coutures, et de Françoise

Patrice, qui eut lieu en 1722 en présence de François

Patrice, médecin à Saint-Calais, et d'Isaac Ernult, sieur

des Coutures.

DCCCCII. — La tombe suivante est également un peu incomplète,

mais les noms sont respectés. Une particularité de la

gravure nous indique que l'ouvrier se servait du pochoir pour tracer

ses mots et même qu'il le plaçait quelquefois à

l'envers.

Je ne connais maître Charles Robidere que par un échange

d'immeubles qu'il fait avec Michel Forton en 1708 ; mais la famille,

très nombreuse sur cette lisière normande, s'est alliée

avec un membre de la famille d'Anthenaise.

|

DCCCCIII. — Nous trouvons ensuite, par ordre de dates, la tombe

d'un curé de la paroisse; elle n'est pas plus luxueuse que les

autres, mais devait avoir sa place dans le chœur.

Urbain Loret, né en 1700 à Bonchamp de Jacques Loret,

notaire, et d'Urbaine Lambert, pourvu de son titre sur le Boulay de

Vaiges en 1721, « professa avec honneur la théologie au

séminaire de Domfront pendant dix ans », devint curé

de la Lacelle le 2 novembre 1732 et de Lignières le 4 novembre

1736. Son acte de décès porte qu'il fut « homme

d'esprit et de mérite, fort entendu dans les affaires. »

|

DCCCCIV. — Nous ne représentons ici que la partie gravée

de la pierre tombale de la première maîtresse d'école

de Lignières, qui ne comprend que 0,85 de hauteur, tandis que

la dalle entière en a plus du double.

L'établissement avait été offert en 1700 aux Sœurs

de Saint-Vincent-de-Paul; elles ne purent accepter. A la suite d'une

dotation de la comtesse de Tillières, les Sœurs de la Chapelle-au-Riboul

vinrent en 1704. Anne Lesage, dont le vrai nom était Sagehomme,

est qualifiée « supérieure de la communauté

des sœurs de charité de cette paroisse de Lignières

» dans son acte de décès, qui constate qu'elle fut

enterrée dans le cimetière. Elle avait soixante-quinze

ans à sa mort. Par testament olographe du 10 janvier 1744, elle

lègue « à ses compagnes sœurs de la charité

tous les acquêts qu'elle a faits de son bon ménagement

et de celui de ses compagnes, même une rente constituée

de 10#. Lesquels acquêts consistent dans une maison, fournil et

dépendances et dans une pièce de terre nommé le

Clos-Jacquin situé au bourg, pour par ses dites compagnes continuer

de faire les écoles aux jeunes filles et soulager les pauvres

malades. » Enfin elle lègue à ses compagnes sa part

des meubles et effets qu'elles avaient en société. Françoise

Lesage, qui fut aussi maîtresse, apparemment sœur ou nièce

d'Anne Lesage, mourut, âgée de quatre-vingt-huit ans, le

9 février 1776.

|

DCCCCV. — Comme la précédente, la tombe du bailli

de Lignières n'est couverte qu'à moitié par l'inscription.

René Patrice de la Fuye, d'une famille anciennement connue à

Lignières dans la cléricature et les professions libérales,

mari de Gillette Foucher, était lieutenant civil et criminel

à Couptrain en 1746, bailli de la châtellenie de Lignières

et procureur du roi au grenier à sel de Carrouges, 1754, membre

du bureau de la Société d'agriculture du Mans. Deux de

ses fils furent prêtres. La famille s'est fixée à

Villaines-la-Juhel au XIXe siècle.

DCCGCVI. — La tombe d'Anne Garnier et de son mari étant

engagée en grande partie dans le mur et n'ayant point de date

dans la partie lisible, est presque impossible à attribuer.

On reconnaîtra facilement à la forme et à la dimension

des lettres que toutes ces inscriptions en relief, sauf peut-être

les deux premières, sont de la même main.

|

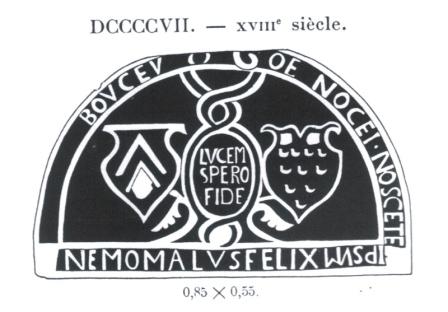

DCCCCVII. — Dans le bourg, une maison ancienne, dite le Château,

conserve deux belles plaques de foyer en fonte. L'une porte au centre

un écusson chargé d'un chevron accompagné en chef

de deux étoiles et en pointe d'un lion. Les initiales R S sont

aux deux angles supérieurs de la plaque et M G aux angles inférieurs,

avec la date 1718 divisée par l'écusson.

La seconde a au centre un médaillon avec les mots LVCEM SPERO

FIDE et deux écussons chargés l'un d'un chevron, l'autre

de 10 merlettes, 4, 3, 2, 1. Au pourtour se lisent les sentences NOSCE

TE IPSVM et NEMO MALVS FELIX et d'autres mots peu intelligibles, peut-être

IOSEPH BOVCEY, nom du fondeur? Si le reste n'est pas du remplissage

fantaisiste, il est au moins incompréhensible. Nous avons trouvé

d'autres plaques de foyer avec inscriptions à Lévaré,

à Gorron et à Laval. Le tout peut provenir des forges

de la lisière normande. Le « château » de Lignières

appartenait, à la fin du XVIIIe siècle, à la famille

Forton.

Au linteau de la fenêtre d'une maison, proche de l'église,

se lit la date 1732.

DCCCCVIII. — Dans une cour où l'on entre par un porche,

le linteau d'une porte donnant actuellement entrée dans une boulangerie,

est marqué d'une initiale qu'on peut traduire probablement par

Gérard ou Gautier qui sont les noms les plus répandus

dans la paroisse.

DCCCCIX. — Sur la route de Cirai se trouve une croix dite «

Croix Legendre », du nom d'une famille anciennement connue au

pays. Si l'on doit voir dans les deux groupes d'initiales les noms de

deux époux, on pourrait lire M(ICHEL) BR(ETON) ET I(EANNE) LEG(ENDRE).

DCCCCX. — Une croix qui était encore entière il

y a vingt ans, mais qui n'a plus aujourd'hui qu'un seul tronçon

sur le piédestal, est également située sur la route

de Ciral ; elle est dite « Croix de Géladé ».

Jean Hermon, marchand, mari de Michelle Robidaire, fils de « gros

laboureur» », dit un acte de 1724, eut pour fils Charles

Hermon, qui eut son titre sacerdotal sur la Haie en 1757, fut curé

constitutionnel, puis apostat, de Sargé.

DCCCCXI. — A la sortie du bourg, sur la route de Joué-du-Bois,

la maison toujours habitée par la famille Pichon a sur son linteau

l'inscription qu'on doit lire : François Pichon.

Aux Yaux, une maison est datée de 1668.

DCCCCXII. — A la Haie-Portais, où habite

encore la famille Le Tur, un prêtre de la famille a laissé

graver son nom avec l'orthographe de la prononciation populaire et elliptique

L'TUR. Thomas Le Tur était vicaire à Lignières,

1742. 1745.